據《中國青年報》報道,近日,上海市普陀區獨居女生,在某線上平臺下單25元開鎖換鎖服務后,開鎖師傅以無法破解為由,將門鎖強行拆除,隨后安裝高價新鎖,并向小慧索取費用2410元,幾經溝通之后,該女生微信支付1800元。

便民應急服務的核心價值,本是為陷入困境的人托底。鎖壞了進不了家、家電故障影響生活、深夜出行找不到車,這些突發狀況背后,是普通人對“及時援手”的迫切期待。按理說,提供上門應急服務的商家,應帶著“幫一把”的同理心,用專業、透明的服務化解難題。

可現實中,有的從業者不僅不伸援手,反倒趁人之危、坐地起價,用別人的困境鋪自己的謀利路。天津孟女士家的電視遙控器僅一個按鍵故障,卻被維修師傅收取1776元;煙臺機場乘客連續遭遇四輛網約車加價,正規車費120元被哄抬至200元。這種 “趁火打劫” 的行為,不僅破壞市場秩序,更讓本就焦慮的消費者雪上加霜,消解著城市的民生溫度。

為何這些“便民服務刺客”敢如此肆無忌憚?如何才能讓上門應急維修等行業真正回歸其安全、透明、可信的本義?

治理“換馬甲”貓膩,讓失信商家無處可躲。便民應急服務亂象反復,核心是失信成本過低。有些商家即便因欺詐被投訴,只需換個店名、藏起老板信息,轉身就能再上平臺接單,“違法低成本”讓誠信經營成了行業少數選擇。破解這一問題,需建立跨部門、全鏈條的信用監管體系。可借鑒長治貨運白名單制度,該制度通過量化指標(含企業資質、投訴處理率等)考評企業,白名單企業享執法檢查減免等紅利,違規即移出名單。將企業差評率、配件加價記錄納入評價,白名單企業優先參與社區應急采購、政府項目合作;失信企業公示法人身份證號與違規詳情,聯合稅務、監管部門懲戒,徹底讓“換馬甲”操作失效,倒逼行業形成誠信受益、失信受限的生態。

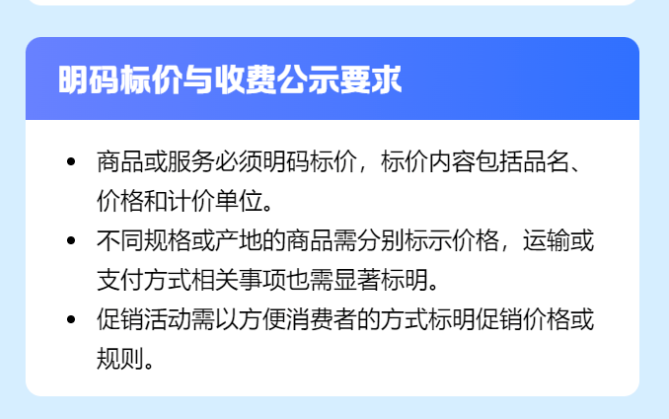

拆解“模糊定價”陷阱,讓消費明明白白。價格糾紛幾乎都源于“模糊表述”陷阱,“25元起”“基礎費另算”的廣告,讓消費者被低價誘單后,又被“加急費”“配件費”層層加價,應急場景下只能被迫買單,本質是信息不對稱剝奪了議價權。《明碼標價和禁止價格欺詐規定》早已明確,經營者要“明碼標價”,禁止“低標高結”“誘導交易”等欺詐行為;市場監管部門要開展專項執法,對價格欺詐行為重拳出擊,一旦查實依法處罰;消費者在遇到“模糊定價”或價格欺詐時,則要保留好消費小票、支付記錄等證據,在與商家協商無果的情況下,可撥打12315或向當地市場監管局官網等渠道投訴,依法保障權益。

補齊便民應急服務短板,讓靠譜服務觸手可及。便民應急服務雖屬市場范疇,卻有“保障民生安全”的公共屬性。當前因缺乏統一調度,居民深夜遇門鎖故障、管道堵塞時,要么找不到合規商家,要么被“漫天要價”,暴露市場與公共需求的銜接漏洞。針對深夜、節假日等 “服務空窗期”,可由政府牽頭構建“15分鐘服務圈”,在社區、商圈設應急站,選信用良好的企業入駐,確保15分鐘內響應;服務站內公示統一收費,如開鎖80-120元;夜里10點到早上6點、過年過節特殊時段加價需提前1小時說清明理由,超過原價一半就自動預警,避免“坐地起價”;這樣既解決了“找不到靠譜服務”的難題,也讓商家有動力規范經營。

每起“應急刺客”事件傷的不僅是錢包,更是公共信任。唯有強化信用、透明定價、優化服務,才能讓便民應急服務應急不“趁急”,便民不“宰民”,而這既是對市場秩序的維護,更是對民生溫度的守護。(圖片源自網絡)(葉韻)